発行日と目次

発行日:2014年4月30日

※単行本は2010年10月刊行

以下、目次

第1章 駒画×劇画対談 松本正彦×辰巳ヨシヒロ

(松本正彦・辰巳ヨシヒロ・斧田小)

はじめに/きっかけは手塚作品/何もなかった日の丸文庫

『影』発刊/「隣室の男」革新性/高橋真琴のヌードデッサン

日の丸文庫倒産/劇画、東京進出/よくわからなかった『迷路』

劇画工房入るな/収入は良かった

第2章 関西の若手まんが家にきく

(助野嘉昭・谷岡曜子・森下真・吉村和真・中野晴行)

若手まんが家、集合/大学在学中のデビューも/なぜ大学でまんがを学ぶのか?

未来は“紙”か“電子”か?/質疑応答―なぜ最近のまんがは絵が似ているのか?

第3章 パリを沸かせた花村ワールド

(花村えい子、画業55年をたどる 花村えい子)

はじめに/「描きなはれ」と言われて…/貸本まんがから始まり、雑誌へと活動広がる

東京に拠点を移す/パリで好評博す/『霧のなかの少女』がゴールデンタイムのTVドラマになる

親友・楳図かずお/画業50年。

第4章 まんがのふるさと・大阪

(中野晴行)

はじめに/赤本とは…貸本とは…/豪傑、大野きよし

マルチな才能で活躍した酒井七馬/SFまんがの新しい風、モリ・ミノルと田川紀久雄

雑誌「まんがマン」に集まった新しい才能/東京へ若き作家たちが流出

研文社で人気の社領系明/大阪の若いまんが家たちが新しい時代をひらく

リアルなタッチの平田弘史、苦労人・水島新司/質疑応答

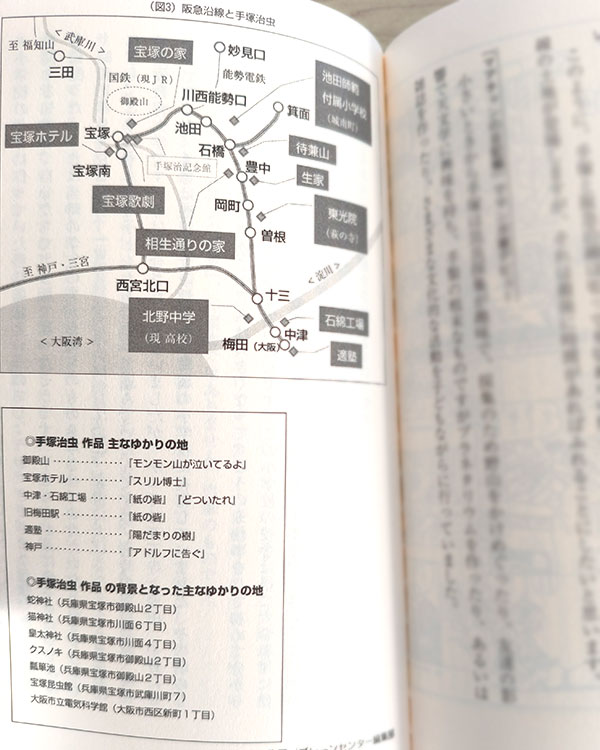

第5章 天才・手塚治虫とその時代

(竹内オサム)

大阪の出版文化/戦後のマンガ出版は2本立て

手塚治虫と関西/「マアチャンの日記帳」でマンガ家デビュー

『新寳島』40万部の謎に迫る/赤本マンガで技術を養う

勃興期に出現した巨人がマンガの世界を飛躍的に発展させる

質疑応答

第6章 わが青春の貸本まんが時代

(ビッグ錠)

はじめに/子供時代、新鮮な感動を味わった手塚治虫ワールド

貸本文化のただ中へ/高校2年の時「バクダンくん」でデビュー

研文社に集まる若き作家たちとの切磋琢磨

ひとコマまんがやパロディーまんがも注目される

まんが家として再始動。「釘師サブやん」大当たり!

質疑応答

第7章 補講・大阪のまんがと「ぼくらの時代」

(村上知彦 )

’60~’80年代グラフィティ

資料編

まんが史 大阪にゆかりのある主な作家・代表作品・年表

付録

「ばくだんくん」佃竜二(ビッグ錠)

説明や感想など

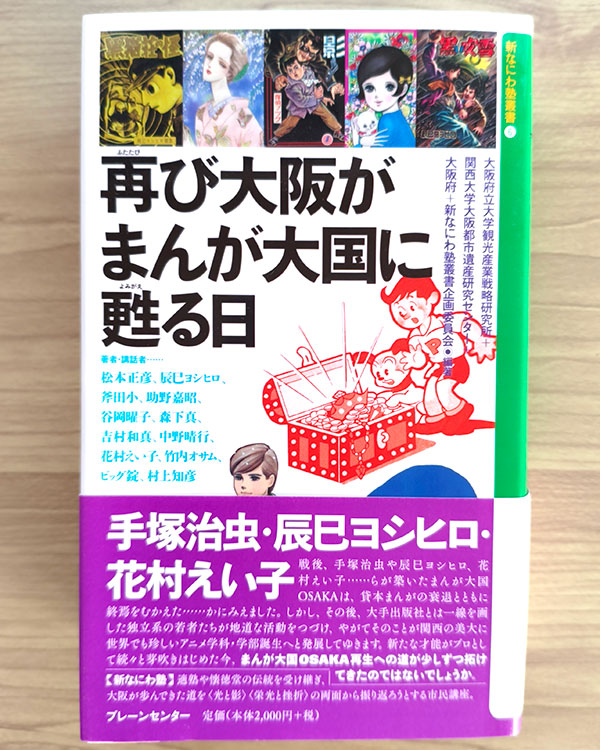

戦後マンガに新しい価値観をもたらした『劇画』という概念は大阪から発信されたものですが、その後も

・水島新司

・山上たつひこ

・楳図かずお

・平田弘史

・花村えい子

・川崎のぼる

など、漫画界に新風を巻き起こした作家たちも、はじめは大阪で活動していました。

そのような「大阪」という土地を起点にしたマンガの潮流について改めて点検を行い、未来へ繋げようとまとめられた著作、という感じでしょうか。

しかしこの本、分厚い!(笑)

普通の文庫本と比較してみました。

90年代に入ってからの辰巳ヨシヒロと松本正彦の対談が読めるという点でも貴重だと思いますが、それ以外も大阪・関西を起点にしたマンガの話が豊富。

昔から宝塚沿線に住んでる私には非常に見慣れた路線図(笑)

そのうちプレミアがつきそうなので、興味がある人は今のうちに手に入れておきましょう。

コメント