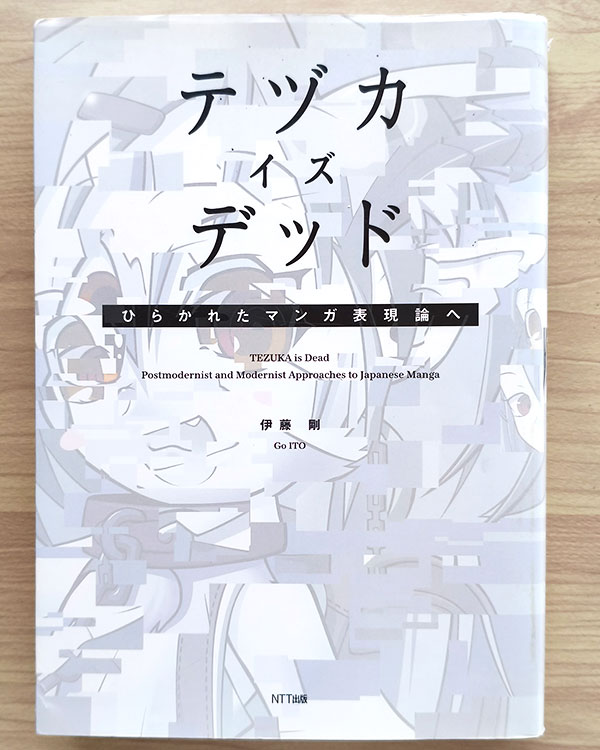

発行日と目次

発行日:2005年9月25日

目次は以下

第1章 変化するマンガ、機能しないマンガ言説

1-1 なぜマンガ言説は、現状に対応できないのか?

1-2 「読み」の多様さとシステム論的分析の必要性

1-3 マーケット分類とジャンル分類のあいだ

1-4 『少年ガンガン』に見る言説の断絶

1-5 誰が子供マンガを「殺した」のか

1-6 キャラクター表現空間のなかで

第2章 切断線を超えるもの―いがらしみきお『ぼのぼの』の実践

2-1 いがらしみきおの認識

2-2 『ぼのぼの』と『動物化するポストモダン』

2-3 「切断線」としての『ぼのぼの』

2-4 「切断線」はどのように見いだされたか―マンガ表現をシステムとして見る

第3章 「キャラクター」とは何か

3-1 「キャラ」とリアリティ

3-2 『NANA』は「キャラ」は弱いけれど、「キャラクター」は立っている

3-3 「キャラ」とは何か

3-4 「キャラ」から見るマンガ史―『地底国の怪人』が隠蔽したもの

第4章 マンガのリアリティ

4-1 マンガにおける近代的リアリズムの獲得

4-2 「コマわり」とは何か

4-3 『新宝島』と「同一化技法」―竹内オサムが抱えたマンガの「近代」

4-4 フレームの不確定性

4-5 映画的リアリズム、「同一化技法」ふたたび

4-6 少女マンガと「映画的」ではないリアリズム

第5章 テヅカ・イズ・デッド―手塚治虫という「円環」の外で

5-1 手塚治虫という円環

5-2 より開かれたマンガ表現史へ

あとがき―マンガ・イズ・ノット・デッド

参考文献一覧

説明や感想など

ガンガン系のマンガが読者から一定の支持を得て市場を形成しているにもかかわらず、「漫画の専門家」たちはなぜそれらを埒外のものとして真剣に取り扱わないのか。

といった視点からはじまり、その要因を『「手塚との距離」でしかマンガを語りえない、これまでの視点の在り方』にあると捉え、順を追って理由を述べ、マンガ表現史の土台を改めて構築せんと試みた著作。

と書きましたが、大変に難解な内容だったので、上述の解説が合っているかあまり自信がありません。

しかしながら、私のように

・ 1970年代後半生まれ

・マンガの歴史や評論に関する本は2020年頃から読み始めた

人間にとっては、なんだか腑に落ちるような内容でした。

というのも、マンガの関連本をいろいろと探して読んでいると、「あまりにも手塚とトキワ荘周辺の情報に偏ってない?」と思うことがしばしばあったので。

この本が出てから20年経っていますが、相変わらずスクエニ系やKADOKAWA系は、同じところに入れてもらえていない感がありますね。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 第1部:マンガ/史・清水勲『漫画の歴史』・呉智英『現代マンガの全体像』・竹内オサム『戦後マンガ50年史』・夏目房之介『手塚治虫はどこにいる』・鶴見俊輔『戦後日本の大衆文化史 1945-1980』・石田美紀『密やかな教育』・徐園『日本における新聞連載子ども漫画の戦前史』第2部:表現/読者・石子順造『マンガ芸術論』・夏目房之介・竹熊健太郎ほか『マンガの読み方』・ティエリ・グルンステン『マンガのシステム』・伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』・三輪健太朗『マンガと映画』・金水敏『ヴァーチャル日本語』・スコット・マクラウド『マンガ学』第3部:産業/メディア・竹熊健太郎・相原コージ『サルでも描けるまんが教室』・丸山昭『トキワ荘実録』・中野晴行『マンガ産業論』・永山薫・昼間たかし編『マンガ論争勃発』・貸本マンガ史研究会編『貸本マンガRETURNS』第4部:ジェンダー/セクシュアリティ・大塚英志『戦後まんがの表現空間』・押山美知子『少女マンガジェンダー表象論』・藤本由香里『私の居場所はどこにあるの?』・永山薫『エロマンガ・スタディーズ』・堀あきこ『欲望のコード』・岩下朋世『少女マンガの表現機構』第5部:日本/世界・小野耕世『アジアのマンガ』・小田切博『戦争はいかにマンガを変えるか』・宮原浩二郎・荻野昌弘編『マンガの社会学』・大城房美・一木順・本浜秀彦編『マンガは越境する!』・吉村和真・田中聡・表智之『差別と向き合うマンガたち』 […]

[…] この記事では、そんな『… あわせて読みたい テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ/伊藤 剛 発行日と目次 発行日:2005年9月25日 目次は以下 第1章 […]