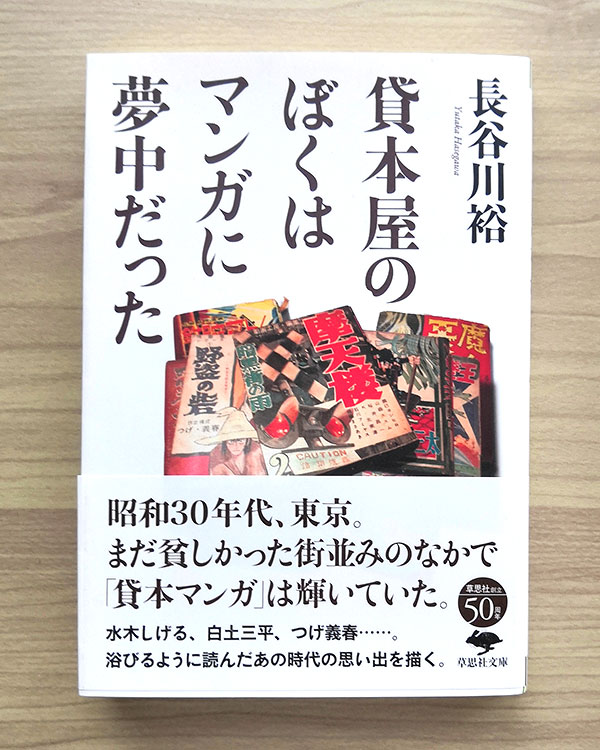

発行日と目次

発行日:2018年10月8日(文庫版)※単行本は1999年だと思われます。

目次は以下。

第一章:家業は貸本マンガ屋

・マンガ読みほうだいの少年時代

・叔母は気楽な貸本屋が大好き

・ネオ書房方式で爆発的に増えた

・ニコヨンよりは貸本屋のほうがマシ

・虎の子の十三万円を投資

・ブームの頂点で店をはじめる

・場末のバラック店舗

・出だしは好調

・大量仕入れ作戦でライバル店をつぶす

・店に寝泊まりしてマンガ三昧

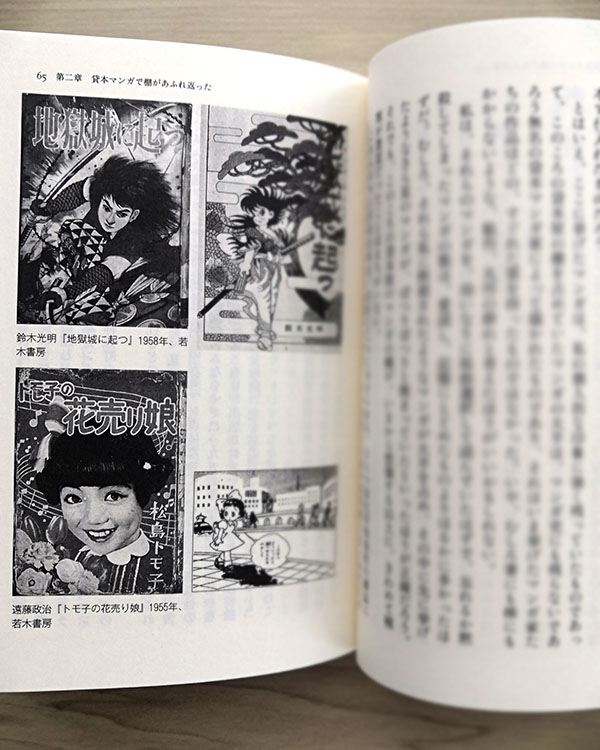

第二章:貸本マンガで棚があふれ返った

・雑誌の稼ぎ頭は『平凡』と『明星』

・最初に仕入れた小説は七百冊

・少年少女雑誌のマンガは物足りなかった

・棚はマンガで百花繚乱

・「太平洋文庫」は帝王だった

・赤本マンガ・ブーム

・貸本マンガは膨大な読者を抱えていた

第三章:波に乗って第二店舗を開く

・思い切った投資が功を奏する

・マンガの仕入れは子供まかせ

・一家総出で本作り

・気丈だった祖母が死んだ

・テレビに押されはじめる

・斜陽のなかの傑作マンガ

・貸本屋をやるには相当の労力が要った

・店番にもコツがある

・延滞本の回収には苦あり楽あり

・万引き少女から本を返してもらう

・いろんな人が店にやってきた

・お店は社交場

・大晦日はかき入れどき

第四章:私を夢中にさせた貸本マンガ

・杉浦茂は食べ物にまで命を吹き込んだ

・マンガの本質を教えてくれた杉浦マンガ

・昔も今も大人マンガはつまらない

・長谷川町子と秋好馨は退屈しなかった

・異例の長寿を保った秋好マンガ

・手塚治虫はほんとうに神様だと思っていた

・手塚治虫の破局ものが好きだった

・手塚マンガは劇画の産みの親だった

・半ズボン少年のエロティシズム

・手塚マンガに醒めていく

・傑作戦記マンガ『とらの子兵長』

・『ロボット三等兵』のユーモア

・印象に残った作者不詳の作品

・貸本マンガを支えた無名のマンガ家たち

・原作を超えた面白さ

・人まねだろうが面白ければいい

・著作権がマンガの活力を奪ってしまった

第五章:劇画ブームがやってきた

・渋谷の大盛堂で新刊を仕入れる

・モデルガンと黒い本

・中供向けの拳銃アクション

・自分たちにも劇画が描ける!

・無国籍風もあれば演歌調もあった

・マンガ=おやつ論

・平田弘史の骨肉のメッセージ

・父のオートバイ買い換え騒動

・ボロボロになったマンガほど底力がある

・手塚派か劇画派か

・影丸がアトムを粉砕してしまった

・水木しげるは変質者かと思った

・叔母が勧めてくれた『河童の三平』

・『河童の三平』は貸本マンガの最高傑作だ

第六章:夢のかなたへ消えた貸本マンガ

・友人たちは少年サンデーの『伊賀の影丸』に夢中

・泥ダンゴでいじめっこを粉砕する

・異端の劇画家いばら美喜

・衰退の坂をころがりはじめる

・転身を余儀なくされた貸本マンガ作家

・資本マンガの伝統を継承した『ガロ』

・貸本マンガ最後の収穫『悪魔くん』

・『ようこシリーズ』が少女マンガを一変させた

・『アイアンマッスル』が劇画を変えた

・『忍者武芸帳』の影丸なんて、もう誰も知らなかった

・好きになれなかった伝説の『COM』

・ついに田柄町店を閉店する

あとがきにかえて―ゆたか書房はいまもつづいている

文庫版あとがき

説明や感想など

長谷川裕(はせがわ・ゆたか)による回想録で、昭和30年代の東京で貸本屋を営んでいた一家の息子としての体験を綴った作品です。

貸本屋を営んだ家で育った著者が、少年時代に体験した貸本屋の経営や、当時のマンガ文化についての記憶を描いています。

貸本や劇画については劇画作家や出版関係の人が語ったものが多いので、経営側とはいえ一般読者に近い目線で詳しく語られた本著は貴重な内容かと思います。(こっち界隈は思想強めの本が多いし・・)

著者は水木しげるの『河童の三平』を漫画作品の最高傑作と評していますが、漫画家の江川達也も同じようなこと言ってました。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 他の作家の漫画作品はあまり読んでおらず、一番感銘を受けたのは水木しげるの『河童の三平』だそう。 […]