発行日と目次

発行日:1989年11月20日

目次は以下

第1章:ふたつの物語文化

第2章:少年小説からマンガへ ・・・南洋一郎と山川惣治の<あいだ>

第3章:ヒーロー神話の現在 ・・・ミームとしての「ドラえもん」

第4章:児童文学の子ども像・・・「ズッコケ三人組」の意味するもの

第5章:趣味と学校のドラマ ・・・「釣りキチ三平」と「四年イヌ組」シリーズ

第6章:パロディの夜はふけて・・・しりあがり寿、あるいは「だれも知らない小さな国」など

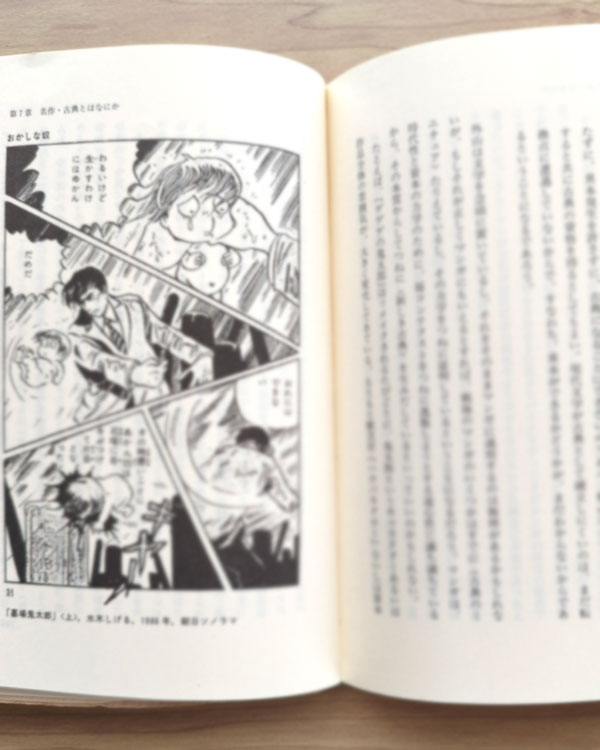

第7章:名作・古典とはなにか・・・「ゲゲゲの鬼太郎」の墓場とゆりかご

第8章:図書館とマンガ・・・ブック・リストおよび批評の問題

第9章:賢治童話・視覚化の問題・・・「銀河鉄道の夜」=賢治・ますむらひろし・杉井ギサブロー

第10章:風はどこから吹いてくるのか・・・文学と落書きの落差

あとがき

説明や感想など

マンガと児童文学を隣接するものと捉え、その境界や交錯点を論じ、両者の可能性を考察した著作。

著者自ら「マンガ寄り」の存在であることを認めながらも、テーマとしては『どうすれば児童文学が再生できるか』が主体になっているように感じました。

『絵物語』や活字の特集などが消え、どのマンガ雑誌も1968年に創刊された少年ジャンプのように「全部マンガ」になっていったのはなぜなのか、を知りたかったのですが、そのような観点での話はありませんでした。

しかしながら、

山川が「少年俱楽部」にはじめて絵物語を描いた一九三九年は、内務省より「児童読物改善に関する指示要綱」が前年に出され、以降表向きには、児童よみものの「浄化」がはかられていく時期にあたる。その槍玉のひとつにあげられていたのがマンガで、以降雑誌、単行本とも、その量を減じていく。そうしたマンガにかわる視覚的表現が、山川惣治の絵物語だったのである。マンガのピンチ・ヒッターが絵物語であったというわけだ。

同著 第2章 少年小説からマンガへ より

という記述を見て、なんとなくイメージできそうな気はしました。

なぜ「少年マンガ雑誌から活字が消えていったのか」を知りたいのであれば、普通にもっと『子供の活字離れ』的な本を読んだ方が早いのかもしれません。

それはさておき、著者が参考例として大きく採りあげている

・ズッコケ三人組

・はれときどきぶた

の2作品は、まさに自分が小学生のときに読んでいた作品でした。

つまりは私たちの世代が考察対象だったわけですが、当時どういう感覚だったかというと、

親や先生や世間から「活字を読みなさい」と言われ、嫌だなと思いながらも読んでみたら、なんとか楽しく読めた

という感じでした。私の場合。

私自身は成人するまでまともに活字の本を読んだことがなかったのですが、成人してから少なくとも1,000~2,000冊以上は読んでいます。現代人としては多い方じゃないでしょうか。

したがって、無理やり子供の頃に「活字の良さ」を押し付けなくてもいいんじゃないかなぁ、と個人的には思います。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい マンガと児童文学のあいだ/竹内オサム 発行日と目次 発行日:1989年11月20日 目次は以下 […]