発行日と目次

発行日:1995年5月27日

目次は以下

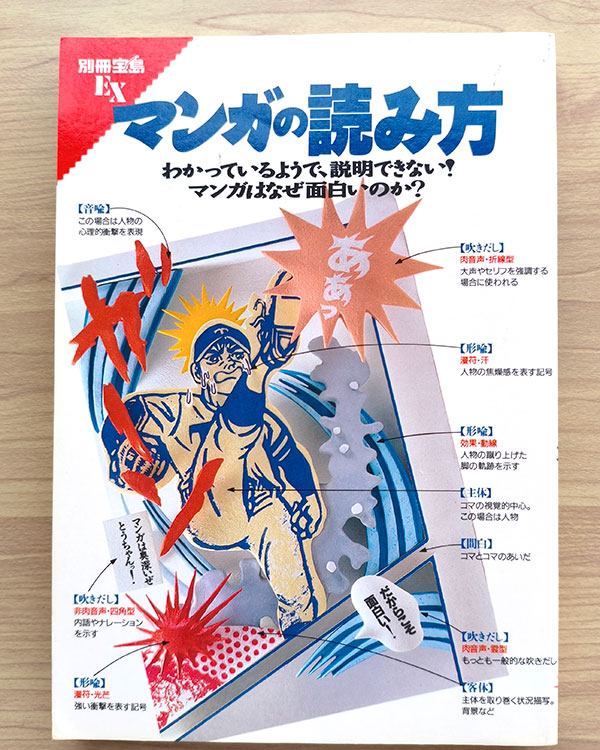

マンガの幸せな明日のために!

我々はマンガをどう読んでいるのか?

マンガにとって「線」とは何か?

マンガにとって「形喩」とは何か?

マンガにとって「吹きだし」とは何か?

マンガにとって「コマ」とは何か?

道具とタッチの表現変遷史

1:マンガとは「線」である

はじめに「線」ありき/斎藤宣彦

道具とタッチの表現変遷史/竹熊健太郎

マンガ描線原論/夏目房之介

少女マンガ 理想の線を求めて/杉本綾子

マンガに「デッサン」は必要か?

スクリーントーンがマンガにもたらした「革命」/夏目房之介

2:マンガという「記号」

コマにおける「主体」と「客体」/竹熊健太郎

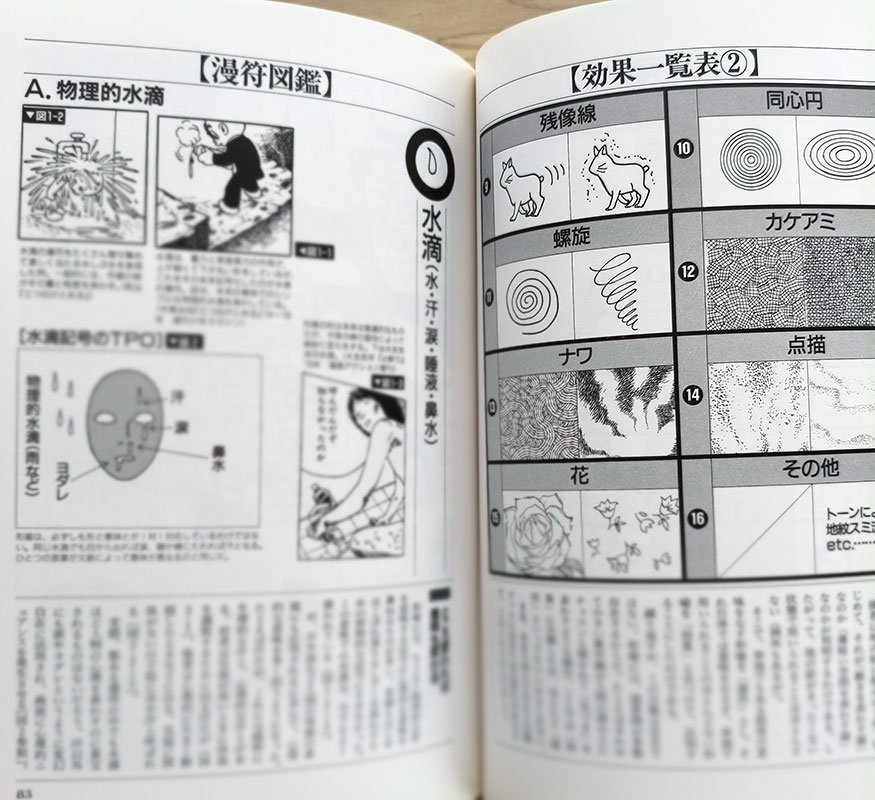

ひと目でわかる「形喩」図鑑!/竹熊健太郎

「汗」の表現に見る「形喩」の進化論/夏目房之介

マンガの真骨頂「形喩」とは何か?/夏目房之介

吾妻ひでおの壊れた世界/夏目房之介

マンガは「性器」をどう表現してきたか?/竹熊健太郎

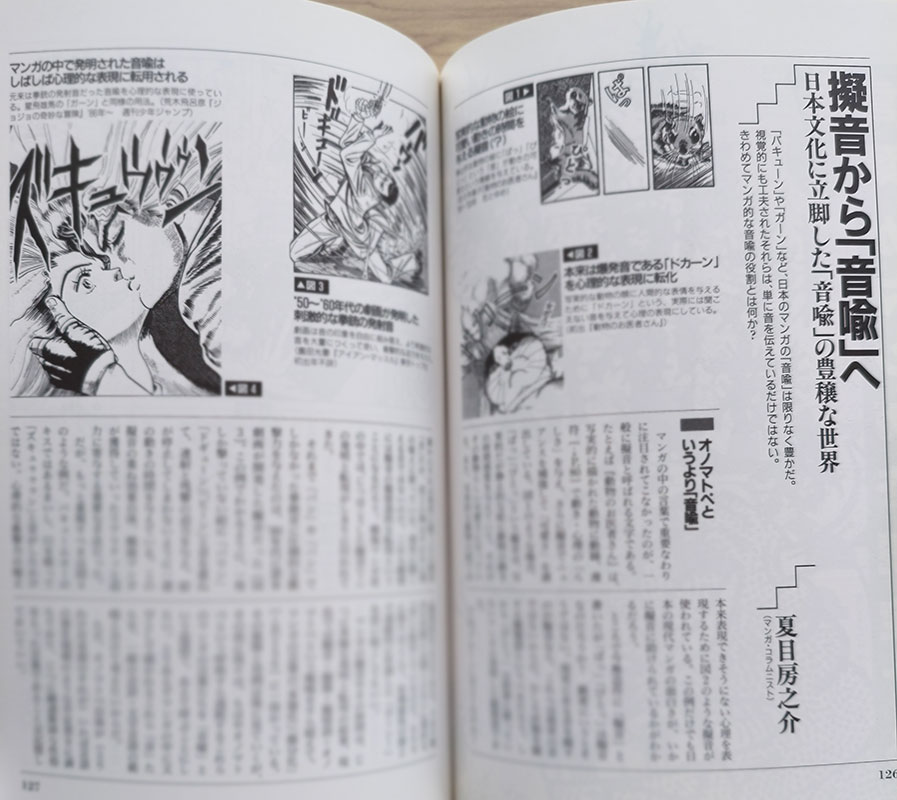

3:「言葉」がマンガを規定する

擬音から「音喩」へ/夏目房之介

吹きだしは何を伝えているか?/白籏直樹

原作はいかにマンガに変換されるか?/近藤隆史

言葉と絵の迷宮/夏目房之介

マンガ表現から見た編集者の役割/小形克宏

少女マンガと「少女小説」の表現/杉本綾子

4:マンガをマンガにしているのは「コマ」である

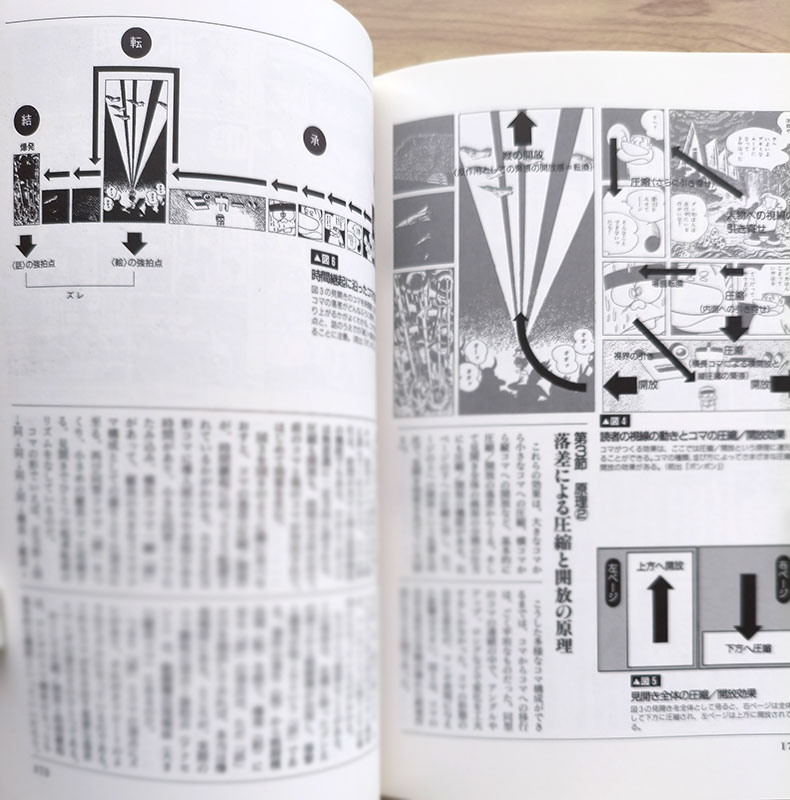

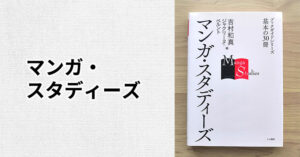

コマの基本原理を読み解く/夏目房之介

「間白」という主張する無/夏/目房之介

マンガ文法におけるコマの法則夏目房之介

仮説・コマの発達史/夏目房之介

風景とドラマの対位法/竹熊健太郎

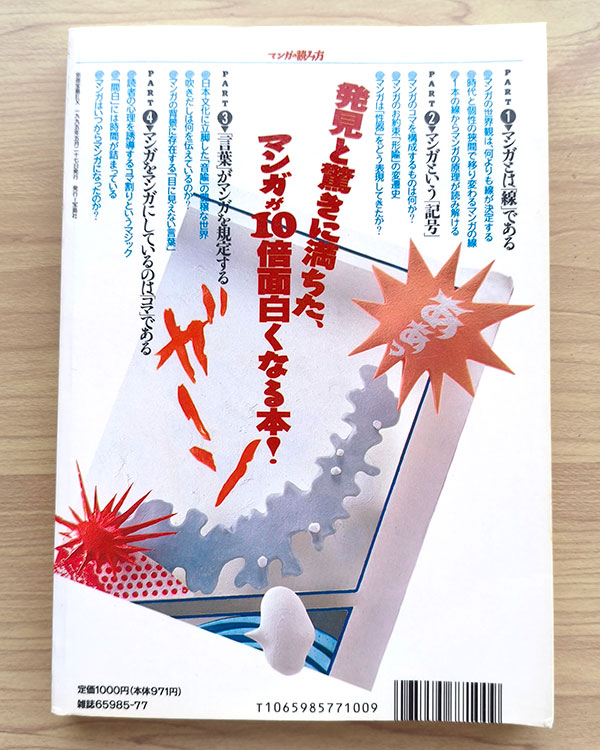

もう一度、マンガの幸せな明日のために!

付録

斎藤宣彦 マンガの構造モデル

引用・参考文献一覧

著者一覧

説明や感想など

われわれが漠然と“当たり前”だと思っているマンガの要素を改めて、理論的・表現技術的に分析した著作。

というわけでどんな感じで書かれているかは見た方が早いかと思います。

全部読むのは大変でした(笑)。

研究者や編集者、これから漫画を描こうと思っている人などにとっては大変に役立つものかと思いますが、一読者としての立場で読もうとすると、なかなかに大変ではあります。

しかしながら、「読んでも良さがよく分からなかったあの作品は、こういう凄さがあったのか」といった気づきが多数得られるのも事実ではあるので、気になる方は入手してみましょう。

他のページでも似たようなことを言っていますが、1990年代という時代でなければ作れなかった本だと思います。

マンガ研究にとってかなり重要な一冊だと思うので、復刊されて欲しいところですね。

なお、この本は「マンガの読み方を知らない人に、読み方を教えるもの」ではないので、その点は注意しましょう。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 別冊宝島EX マンガの読み方/夏目房之介、竹熊健太郎、杉本綾子、他 発行日と目次 発行日:1995年5月27日 目次は以下 […]

[…] 第1部:マンガ/史・清水勲『漫画の歴史』・呉智英『現代マンガの全体像』・竹内オサム『戦後マンガ50年史』・夏目房之介『手塚治虫はどこにいる』・鶴見俊輔『戦後日本の大衆文化史 1945-1980』・石田美紀『密やかな教育』・徐園『日本における新聞連載子ども漫画の戦前史』第2部:表現/読者・石子順造『マンガ芸術論』・夏目房之介・竹熊健太郎ほか『マンガの読み方』・ティエリ・グルンステン『マンガのシステム』・伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』・三輪健太朗『マンガと映画』・金水敏『ヴァーチャル日本語』・スコット・マクラウド『マンガ学』第3部:産業/メディア・竹熊健太郎・相原コージ『サルでも描けるまんが教室』・丸山昭『トキワ荘実録』・中野晴行『マンガ産業論』・永山薫・昼間たかし編『マンガ論争勃発』・貸本マンガ史研究会編『貸本マンガRETURNS』第4部:ジェンダー/セクシュアリティ・大塚英志『戦後まんがの表現空間』・押山美知子『少女マンガジェンダー表象論』・藤本由香里『私の居場所はどこにあるの?』・永山薫『エロマンガ・スタディーズ』・堀あきこ『欲望のコード』・岩下朋世『少女マンガの表現機構』第5部:日本/世界・小野耕世『アジアのマンガ』・小田切博『戦争はいかにマンガを変えるか』・宮原浩二郎・荻野昌弘編『マンガの社会学』・大城房美・一木順・本浜秀彦編『マンガは越境する!』・吉村和真・田中聡・表智之『差別と向き合うマンガたち』 […]