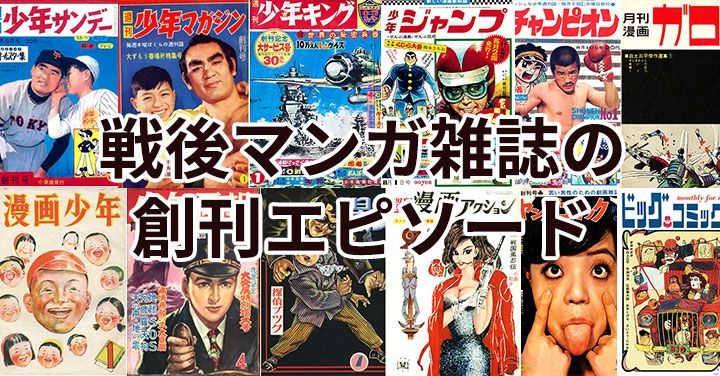

戦後マンガの歴史は、その多くが「マンガ雑誌」と共に歩んできたと言えるかと思います。

この記事では、そんな

『マンガ雑誌の創刊』にまつわるエピソード

をまとめてみました。

ここで採りあげている雑誌は、主に書籍で確認できたものを掲載しています。

そのため、有名な雑誌を網羅したものではないこと、あらかじめご了承ください。

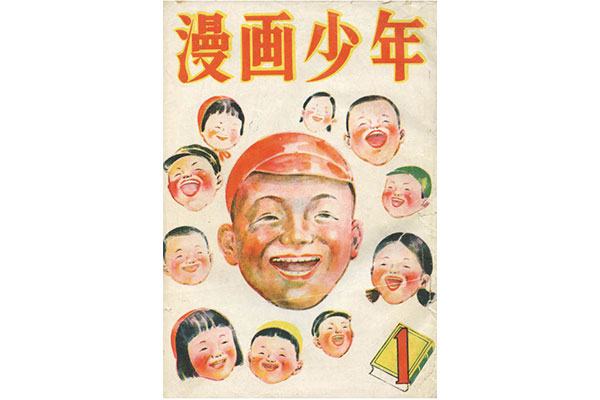

漫画少年/1947年

戦前の人気児童雑誌「少年倶楽部(講談社)」の元編集長である加藤謙一が、戦後『公職追放』となり、家族と一緒に立ち上げたマンガ雑誌。

創刊は1947年。

<公職追放とは?>

GHQの占領政策で、政府や民間企業の要職につくことを禁ずる措置のこと

※加藤謙一は、追放される前にそれを察して、講談社を退職していた。

公然と仕事を行えない立場のため、妻の昌(まさ)が社長となり、家族総出で雑誌を作ります。

「今度、わが家では学童社という会社を興して少年雑誌を発行することとなった。残念ながら私は公職追放になる身だから、社長はお母さんになってもらう。雑誌の名前は『漫画少年』と決めた。経理などは親戚の人に手伝ってもらうつもりだが、『漫画少年』を作るのは、ここに集まった家族全員だ。皆で力を合わせてどうしても成功させなくてはいかん。よろしく頼むよ。」

「漫画少年」物語 編集者・加藤謙一伝/加藤丈夫 より

当時の児童雑誌はまだ活字の読み物が中心で、マンガはおまけ程度の扱いでした。

そんな中、この『漫画少年』は誌名のとおり、マンガの作品を多めに掲載したことが特徴の雑誌でした。

創刊時は「せんか紙」によるわずか32ページの雑誌で、売れ行きが悪く、家の前に台を置き、手売りで売ったこともあったそうです。

少しづつ部数を伸ばし、雑誌として安定してきていた1950年のある日、関西から上京していた、マンガ家としてはまだ駆け出しであった手塚治虫が、たまたま学童社を訪れます。

加藤謙一はその手塚治虫の原稿を見せてもらい、『漫画少年』への掲載を打診。東京へ活動の場を移そうとしていた手塚治虫はこれを快諾。

そして掲載されたのが、『ジャングル大帝』で、『漫画少年』の部数増加に貢献します。

当時の手塚治虫はまだ医大生だったため、宝塚と東京を行き来しながら執筆活動していました。

なお、漫画少年には、この『ジャングル大帝』のほか、当時フクニチ新聞(西日本で販売)に連載されていた、長谷川町子の『サザエさん』も、掲載されていました。※サザエさんはのちに活動の場を朝日新聞に移します

読者コーナーに力を入れていたのも特徴の一つで、後に漫画家・作家・美術家として有名になった人物たちが懸命に投稿を行っていたことも、漫画少年のエピソードとして有名です。

<投稿者の一例>

石ノ森章太郎

藤子不二雄

赤塚不二夫

小松左京

篠山紀信

筒井康隆

横尾忠則

など、他多数。

さて、この漫画少年ですが、戦後の混迷期は部数を伸ばすことができたものの、大手出版社が安定して漫画雑誌の出版を行うようになると、資金力が必要な付録の攻勢などで後塵を拝するようになります。

また、他の雑誌と比較して「真面目で健全」であることがだんだん読者から支持を得られなくなり、1955年に休刊となりました。

エピソード:手塚治虫と加藤謙一

まだ新人マンガ家だった手塚治虫が原稿を送ると、加藤謙一から毎回「どのような点が良かったか、驚いたか」といった長文の手紙が送られてきたそうです。

『なによりも私にとって糧になったのは、氏が丹念に詳細にしたためて寄せられる手紙であった。カッチリした美しい字に正確無比な文体で、私見、評価、近況などが入念につずられ、便箋に十枚以上もあり、巻紙のこともあった。その微に入り細にわたった分析は、胸を衝(つ)かれるように的を射たものであった。』※漫画少年史/寺田ヒロオ (手塚治虫からの寄稿)より

なにかと世話をやいてくれた加藤謙一のことを手塚治虫は父親のように慕っていたそうです。

後年、加藤謙一の訃報を聞いた手塚治虫は、親を失ったように悲しみ、生前にお礼を伝えることのできなかった悔しさに涙を流しました。手塚治虫夫人(悦子)は結婚以来、そのときはじめて手塚の涙を見たそうです。

『(訃報を聞いた)その翌日、本駒込の吉祥寺で行われた葬儀の会場に現れた手塚は「少しでも先生のお役に立ちたいので、今日は受付をやらせて下さい」と申し出て、「会場で、手塚さんにこそ第一番に焼香していただきたい」という私たちの強い要請をことわり、式の間、直立不動の姿勢で受付けに立ちつくしていた。』 ※漫画少年物語/加藤丈夫 より

掲載された代表的な作品

| 作品名/作者 |

| バット君/井上一雄 (のち、福井英一) |

| ノックアウトQ/山川惣治 ※漫画ではなく絵物語 |

| カンラ・カラ兵衛/原一司、永田竹丸 |

| ジャングル大帝/手塚治虫 |

| 二級天使/石森章太郎 ※石ノ森章太郎のデビュー作 |

<参考文献>

・「漫画少年」物語 編集者・加藤謙一伝/加藤 丈夫

・漫画少年史/寺田ヒロオ

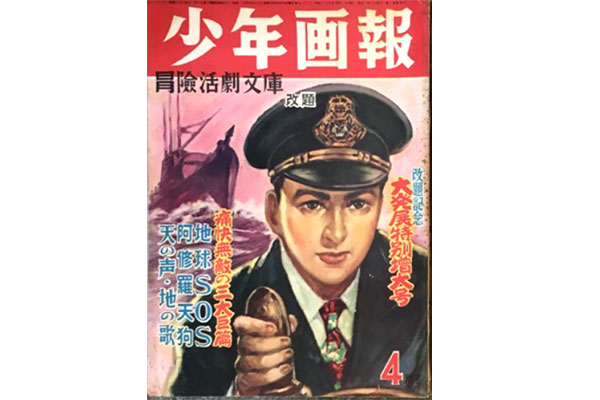

少年画報(冒険活劇文庫)/1950年(1948年)

小学館を退社した今井竪は終戦後の1945年に「明々社」を創業します。※のち、少年画報社に社名を変更

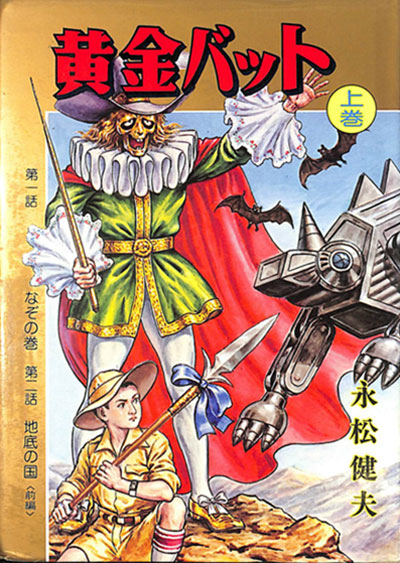

今井竪と共に明々社の立ち上げメンバーとして働いていた平木忠夫(今井と同じ、元小学館)は、1947年のある日、人気紙芝居『黄金バット』の絵を描いていた永松建夫に同作品の単行本執筆を依頼。

この単行本がヒットした明々社は、『黄金バット』を軸にした少年雑誌を企画し、1948年『冒険活劇文庫』を創刊します。

※マンガ図書館Zというサイトで無料で読めます ⇒ こちら

順調に売り上げを伸ばしていた『冒険活劇文庫』は、創刊から3年目の1950年に『少年画報』と名前を変え、

武内つなよし『赤胴鈴之助』

桑田次郎 『まぼろし探偵』

河島光広 『ビリーパック』

※赤胴鈴之助の1話目は手塚治虫のライバルと言われていた福井英一。急逝したことにより、武内つなよしが引き継ぐ。

などの名作を生みだします。

1951年頃からマンガ作品の掲載を増加。徐々に部数を伸ばし、1959年の新年号で、月刊少年誌として史上初の80万部を突破します。

しかしながら、1960年代に入って児童向けの月刊雑誌が主流ではなくなり、徐々に売り上げが悪化。

1971年に週刊マンガ誌の少年キングに合併という形で休刊となりました。

掲載された代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 赤胴鈴之助/福井英一 ⇒ 武内つなよし |

| ビリーパック/河島光広 ⇒ 矢島利一 |

| まぼろし探偵/桑田次郎 |

| 怪物くん/藤子不二雄A |

| マグマ大使/手塚治虫 |

| キックの鬼/梶原一騎、中城けんたろう |

<参考文献>

・少年マンガ大戦争 『少年画報』編集長・金子一雄の築いた王国/本間正夫

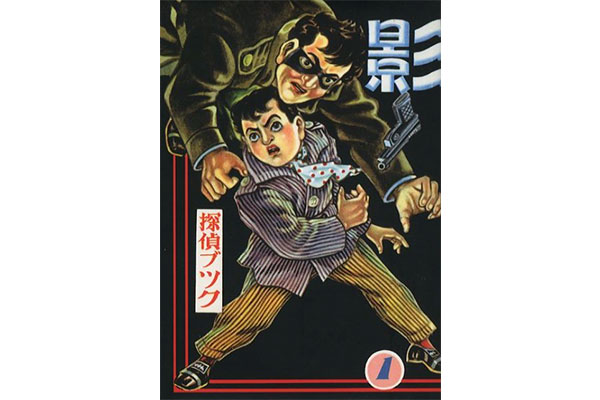

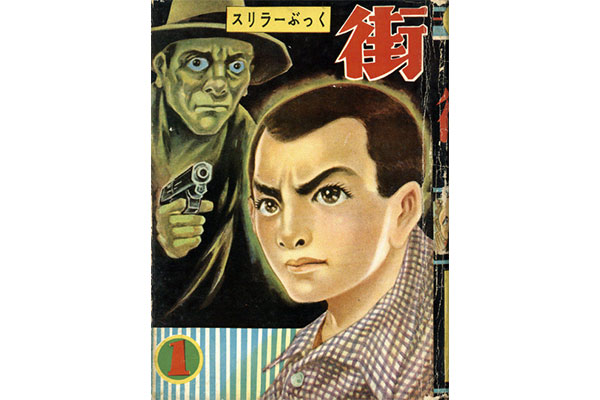

影・街/1956年・1957年

マンガがまだ『子供だけが読むもの』だった時代に、子供向けではない(青年以降の読者向け)マンガ表現を模索する動きがありました。

それらは、1950年代中ごろから急速に増えた、本を貸し出すお店「貸本店」向けに作られた『貸本』の中で発表されていきました。

貸本店と貸本について

雑誌や書籍を1日数十円で貸し出すお店のことを「貸本店(屋)」といい、この貸本屋向けに作られた「貸本」は、小規模な出版社がメインで発行していました。

貸本屋は個人で営むお店が多く、1950年代後半から1960年頃まで、全国で約3万店ほどあったそうです。※貸本店には大手出版社が発行した通常の雑誌も置かれていました。

貸本店向けに作られた「貸本」は粗悪な作品も多く、日本が経済的に豊かになっていくに従い、また、1959年に週刊少年雑誌が創刊されたことも相まって、文化としては急速に無くなっていきました。

※タピオカドリンク屋が一気に消えていったのを想像するとイメージしやすいかも。

なお、貸本の書き手は様々ですが、急速に市場が縮小してしまった「紙芝居」作家たちの多くが貸本業界へ流れたことも、マンガ史を知るうえで重要な事象かと思います。 ゲゲゲの鬼太郎の水木しげるもその一人。

「子供向けではないマンガ」を自覚的に発信したのが、大阪の『日の丸文庫』に集ったマンガ家たちで、その中の一人、辰巳ヨシヒロによって、『劇画』と名付けられました。

この『劇画』のムーブメントを強く意識して作れらた雑誌が、日の丸文庫が発行した『影』でした。

しかしながら、『影』を創刊して間もなく、日の丸文庫は、関東の著名マンガ家の単行本発行の権利を得、大量に出版するもほとんど売れず、倒産してしまいます。

日の丸文庫の倒産に伴い、マンガ家たちが発表の場を移したのが、名古屋のセントラル文庫が発行した『街』という雑誌でした。

『影』と『街』がセットで語られるのは、上述した理由から。

のちに日の丸文庫は復活しますが、倒産前に関西で活動していた主たるマンガ家たちは、その後、東京へ活動の場を移します。

ちなみにこの『影』という雑誌ですが、

「少年マンガ大戦争 『少年画報』編集長・金子一雄の築いた王国」

の著者 本間正夫 曰く、

この『影』に掲載されたマンガ(劇画)は当時の大人気マンガ『赤胴鈴之助』や『ビリーパック』のようなエンターテインメントに徹した部分のかけらもなく、絵も稚拙で “明るさ” や “笑い” といったものは全くといっていいほど感じられなかったが、”迫力” だけは鬼気迫るものがあった。私も一時期、『影』をむさぼるように読んだ記憶があるが、『少年画報』や『少年』等のマンガとは異質な “別世界” がそこにあった。

少年マンガ大戦争 『少年画報』編集長・金子一雄の築いた王国 より

※『少年』は光文社の月刊少年誌。

そうです。

なお、

・望月あきら (『サインはV』の作画)

・平田弘史

・山上たつひこ

・池上遼一

・水島新司

・本宮ひろ志

などが、この日の丸文庫からデビューまたは初期活動の足場として、活躍していったことでも有名です。

他にも、日の丸文庫出身の佐藤まさあきが、関西で活動していた楳図かずおを東京へ誘ったり、辰巳ヨシヒロの兄である桜井 昌一が売れなかった頃の水木しげるを支えたり、とにかく興味深いエピソードが多数あります。

<参考文献>

・劇画バカたち!!/松本正彦

・劇画漂流/辰巳ヨシヒロ

・劇画暮らし/辰巳ヨシヒロ

・ぼくは劇画の仕掛人だった/桜井昌一

・劇画の星をめざして -誰も書かなかった劇画内幕史-/佐藤まさあき

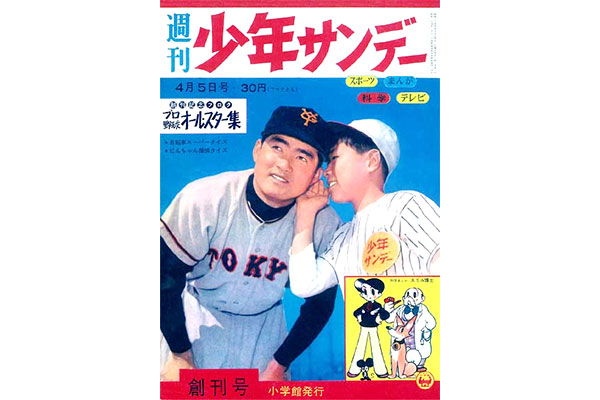

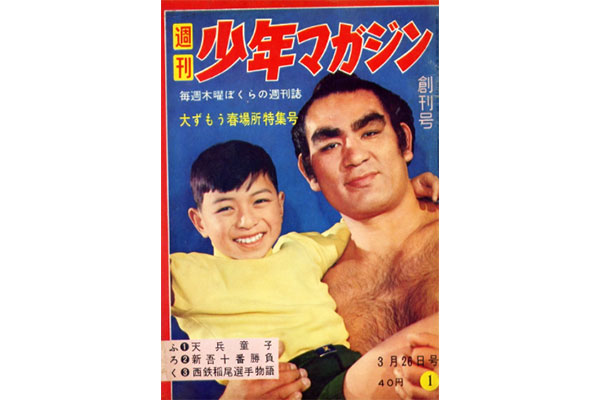

週刊少年サンデー・マガジン/1959年

家庭にもTVが普及し始め、「週刊朝日」や「週刊新潮」などの週刊誌も発行され、世間に『週単位』の感覚が芽生え始めたころ、小学館の豊田 きいちが社長に子供向けの週刊誌を提案します。

提案をうけた社長は「うん、やろう」と快諾。

しかしながら、創刊までに用意された期間はなんと半年。

このわずかな期間で、「マンガの週刊連載」そしてそれを流通させるという、前代未聞の難事に取り組む必要に迫られました。

一方、週刊マンガ誌に前向きではなかった講談社は、極秘事項である小学館の「週刊少年マンガ雑誌創刊」の話を聞きつけ、社長の野間省一は少女雑誌「なかよし」の編集長、牧野武朗へ週刊少年マンガ誌の創刊を命じます。

奇しくも同じ人数(編集者の数)で週刊少年マンガ誌の創刊に取り組むこととなった2社は、少しでもライバルに先んじようとして、創刊までの期日を早めます。

かくして、ついに、1959年3月17日、週刊少年サンデーと週刊少年マガジンは同日に創刊、発売されることになりました。

※前倒し合戦のすえ、およそ3か月で創刊することになったそうです。

創刊当時、人気のあったマンガ家はことごとくサンデーにおさえられ、マガジンは苦戦します。

そこでマガジンは

・ 完成度の高い話を作るため、また週刊に耐えられるように、分業が可能な「原作者の起用」

を戦略の軸にします。

かくて当時勢いのあった梶原一騎を口説き落とし、貸本や少女誌で描いていた「ちばてつや」や、さいとうたかをの元でアシスタントをしていた川崎のぼるなど、積極的に新人を起用します。

エピソード:川崎のぼると巨人の星

梶原一騎から野球マンガの原作の了承を得たものの、作画を誰にするかはまだ決まっていませんでした。作画担当を選定する会議のなか、マンガ班チーフの宮原照夫は、当時まだ無名だったものの、リアルで迫力のある描線を描ける、川崎のぼるの起用を主張しました。※大阪から上京した さいとうたかを が、仕事をしながら大阪で漫画を描いていた川崎のぼるを東京へ誘い、しばらく住み込みでアシスタントをしてもらっていた。

そして編集長の内田勝、副編集長の宮原照夫の二人は川崎のぼるの自宅へ行き、梶原一騎の原作を差し出します。ところが、川崎のぼるは原作を読んでしばらく考え込み、震える手で原稿を返してしまいました。

内田、宮原がその理由を尋ねると

「自分はとても貧しく育ち、小学生のころから働かされ、友達と遊んだ記憶だってありません。友達連中がよく路地や原っぱでやっていた三画ベースの野球も、遠くからやましい思いで眺めていただけで、だから野球のルールも何一つ知らないんです。この梶原さんの原作が、もし野球以外のテーマだったら、飛びついて描かせてもらうところでしょうが・・・。マンガ家として千載一遇のチャンスを逸するしかないのかと、胸が張り裂けるほどですが、どうしてもお断りするほかないのです」 ※「奇」の発想 みんな『少年マガジン』が教えてくれた/内田勝 より

との回答。

そこで、宮原照夫は、かつて ちばてつやが『ちかいの魔球』を描いたときも、最初は野球を知らなかったことなどを話し、後日、川崎のぼるから作画の了承を得、大人気マンガ『巨人の星』が生まれました。

また、マガジンは劇画を描いていた作家も積極的に起用したり、表紙に美術家の横尾忠則を起用したり、円谷プロやSF界隈に繋がりのある大伴昌司による特集の記事を入れるなど、独自色を強めていきます。

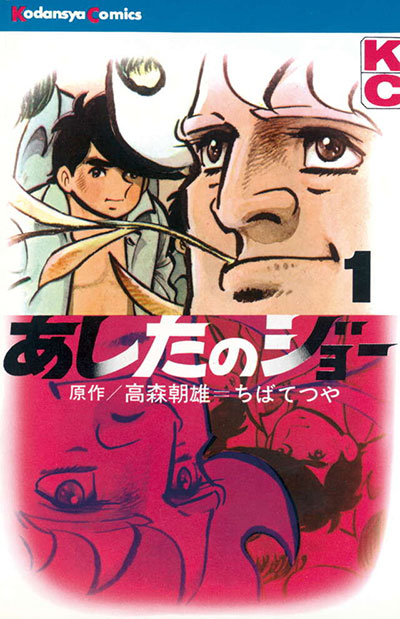

そして、ついには部数でサンデーを抜き、『あしたのジョー』の大ヒットを迎え、

「右手に(朝日)ジャーナル、左手にマガジン」

といった言葉も生まれ、作家の三島由紀夫がある日突然、講談社に直接マガジンを買いに来るなど、雑誌としての黄金期を迎えます。(三島由紀夫は「このあと用事があって買えないから、一冊売ってくれないか」ということで講談社に訪れたそうです)

しかしながら、いつしかメインの読者が大学生くらいの年齢になってしまっていたマガジンは、人気作品の連載終了とともに、しばらく苦戦を強いられるようになるのでした。

そして、後述するように、その間隙を縫って、改めて「少年が読むためのマンガ雑誌」を強く意識して創刊された、少年ジャンプが登場します。

初期の代表的な作品(サンデー)

| 作品名/作者 |

| スポーツマン金太郎/寺田ヒロオ |

| 伊賀の影丸/横山光輝 |

| おそ松くん/赤塚不二夫 |

| サブマリン707/小澤さとる |

| オバケのQ太郎/藤子不二雄 |

初期の代表的な作品(マガジン)

| 作品名/作者 |

| ちかいの魔球/ちばてつや |

| チャンピオン太/吉田竜夫 |

| 8マン/桑田次郎 |

| 紫電改のタカ/ちばてつや |

| 巨人の星/川崎のぼる、梶原一騎 |

<参考文献>

・サンデーとマガジン/大野茂

・「奇」の発想: みんな『少年マガジン』が教えてくれた/内田 勝

・実録! 少年マガジン [名作漫画]編集奮闘記/宮原 照夫

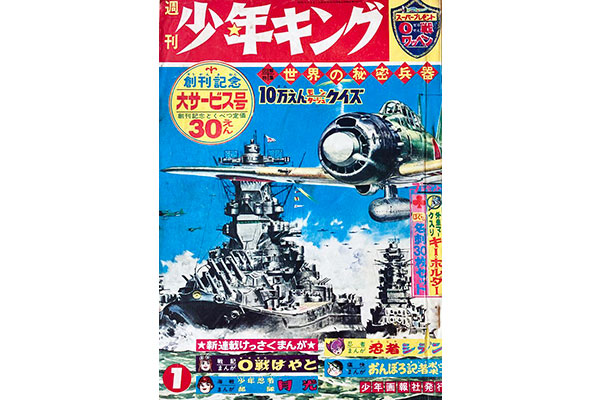

週刊少年キング/1963年

1959年に週刊少年サンデー、マガジンが創刊され、少年画報社も週刊少年マンガ誌創刊の準備を行っていましたが、社長の今井竪はすぐには創刊を決めませんでした。

その後、サンデー・マガジンともに部数を伸ばし、週刊少年マンガ誌が子供たちに受け入れられていくにつれ、月刊マンガ誌はじょじょに需要が減っていきます。

かつては80万部まで到達した月刊児童誌『少年画報』にも陰りが見え始め、少年画報社はついに週刊少年マンガ誌の創刊を決意します。

そして、読者投票の結果、誌名を『少年キング』に決め、1963年の7月、サンデー・マガジンに次いで3番目の週刊少年マンガ誌、週刊少年キングが創刊されました。

一時は70万部を発行するなど、一定以上の支持はあったものの、後発のジャンプやチャンピオンの爆発力には及ばず、1982年に休刊となります。

掲載された代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 0戦はやと/辻なおき |

| アパッチ野球軍/梅本さちお |

| ワイルド7/望月三起也 |

| 柔道一直線/梶原一騎、永島慎二 ⇒ 斎藤ゆずる |

| 銀河鉄道999/松本零士 |

| 超人ロック/聖悠紀 |

| まんが道/藤子不二雄 |

<参考文献>

・少年マンガ大戦争 『少年画報』編集長・金子一雄の築いた王国/本間正夫

・70年代マンガ大百科/別冊宝島

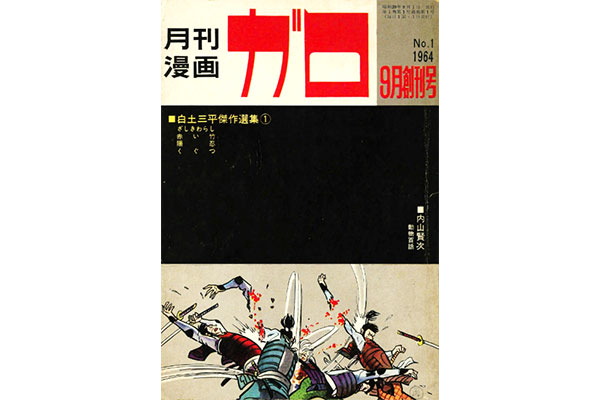

ガロ/1964年

戦後の赤本や貸本の出版を手がけ、それなりに成功していたものの、「バーの経営」を行うために出版の世界を離れた長井勝一。

赤本とは

大手出版社を通さずに作成され、販売された、粗悪な本の俗称。生活のハウツー的な内容から、漫画の描きおろしまで、さまざまなジャンルの本が作成され、駄菓子屋や露店などで販売されていた。

表紙に赤系統の色が好んで使われていたのが名称の由来だそう。

手塚治虫が世に知られるきっかけとなったのも、この赤本からで、『新宝島』や『ロスト・ワールド』、『メトロポリス』、『来るべき世界』などを読んだ子供たちに衝撃を与えました。

これまでは40万部以上売れた、というのが通説でしたが、現在は当時の状況から鑑みて、4万部くらいが実際のところだったのでは、と考えられています。 ※謎のマンガ家・酒井七馬伝/中野 晴行 を参考

しかしながら、そのバーの経営はわずか一年で失敗に終わります。

その後、長井勝一は、とある出資者から再び出版業を行わないかと持ち掛けられます。

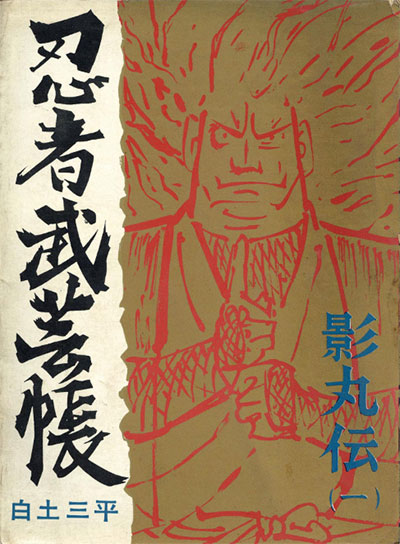

その話をうけ、長井勝一は、貸本時代に交流のあったマンガ家、白土三平に声をかけます。※漫画を辞めるかどうかの瀬戸際だった白土三平の原稿を買い取り、単行本を発行していた。

新しく立ち上げた出版社、三洋社から白土三平の『忍者武芸帳 影丸伝』を発行し、これがヒット。

忍者武芸帳 影丸伝

切られた首に、ちぎれた皮がぶら下がっているなど、これまのマンガにはなかったリアルな描写に、多くの読者が衝撃を受けた作品。

自由に作品を描かせてもらえる長井のもとで長編を描きたいと思った白土は、長井に新しい雑誌の出版をもちかけます。

しかしながら、雑誌を立ち上げる資金のない長井。そこで白土三平は、自身の作品である『サスケ』を単行本化し、それを資金にあててはどうかと提案します。

『サスケ』の連載は光文社の『少年』でしたが、単行本発行の権利譲渡を光文社はあっさりと認めます。

そうして、白土三平の新しい長編作品である『カムイ伝』を掲載すべく、『ガロ』という雑誌が創刊されることになりました。※カムイ伝は創刊時に間に合わず、四号目からの連載となった。

なお、『ガロ』という名前は、長井勝一が好きだった白土三平の短編”大摩のガロ”が由来ですが、我々の道という「我路」という意味合いや、アメリカのマフィアの名前も念頭にあったそうです。※いくつかの雑誌名の候補から『ガロ』を選んだのは長井勝一の甥っ子だそうです。

絵の巧拙を問わず、漫画で新しい表現をしたいと考える人たちに広く門戸をひらいた『ガロ』は、才気あふれる作家たちを多く輩出し、いつしか「掲載されることが憧れ」の雑誌となりました。

『ガロ』が創刊された頃にはすでに「貸本」業界は死に体になっていたため、それらに掲載されていた、大手出版社では扱ってもらえないような作品や作家たちの受け皿としての役割も果たしていたようです。

いわゆる、いまで言うサブカル的なポジションで長く発行され続けた『ガロ』ですが、長井勝一の死後、社内で分断があり、2002年頃に事実上の休刊となりました。

なお、『ガロ』にライバル心を燃やした手塚治虫が1967年に『COM』という雑誌を立ち上げますが、まとまったエピソードが見つからないため、このページでは割愛しています。

掲載された代表的な作品

| 作品名/作者 |

| カムイ伝/白土三平 |

| 寺島町奇譚/滝田ゆう |

| ねじ式/つげ義春 |

| 赤色エレジー/林静一 |

| 性悪猫/やまだ紫 |

| 百日紅/杉浦日向子 |

| 南くんの恋人/内田春菊 |

など、他多数

<参考文献>

・「ガロ」編集長/長井勝一

・白土三平伝 カムイ伝の真実/毛利 甚八

・アックス第144号 第一特集「追悼白土三平・岡本鉄二」/青林工藝舎

COM/1967年

雑誌『ガロ』にライバル心を燃やした(らしい)手塚治虫が「虫プロ商事」を通じて発行したマンガ雑誌。

虫プロ友の会会員向けに発行していた機関誌『鉄腕アトムクラブ』を発展・解消するかたちで1967年1月に創刊されました。

『鉄腕アトムクラブ』はA5版76ページほどの小冊子で、小松左京・平井和正・眉村卓・星新一・北杜夫らのSF短編小説やエッセイも掲載されていた。

最盛期は5万部を発行していたものの、やがて2万部を切り、赤字を出すようになっていた。

先に紹介した『漫画少年』よろしく、読者投稿に力を入れており、投稿コーナー「ぐら・こん」から巣立ったマンガ家として、

あだち充、竹宮惠子、能條純一、諸星大二郎、やまだ紫、宮谷一彦、西岸良平

らがいます。

雑誌のキャッチフレーズは「まんがエリートのためのまんが専門誌」でしたが、世代によってはこのキャッチフレーズに対し、「なんだか鼻につく」印象をもった人も少なからずいたようです。

COMの由来は

コミックス(漫画)、コンパニオン(仲間、友達)、コミュニケーション(伝える、報道)の略で、漫画を愛する仲間たちに、漫画家の本当の心を伝える新しいコミック・マガジン

だそうです。

最盛期には8万部を突破したものの、

・姉妹マンガ雑誌『ファニー』の不振

・労働組合による内紛

など、虫プロ商事の経営が安定しないことも相まって、やがて自然消滅という形で休刊となりました。

掲載された代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 火の鳥/手塚治虫 |

| 章太郎のファンタジーワールド ジュン/石ノ森章太郎 |

| 漫画家残酷物語/永島慎二 |

<参考文献>

・COM の青春: 知られざる手塚治虫/秋山満

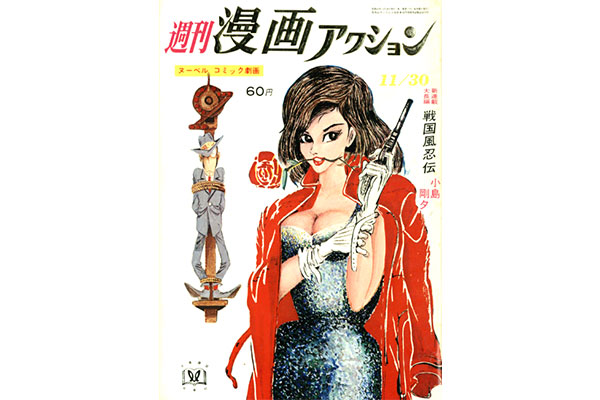

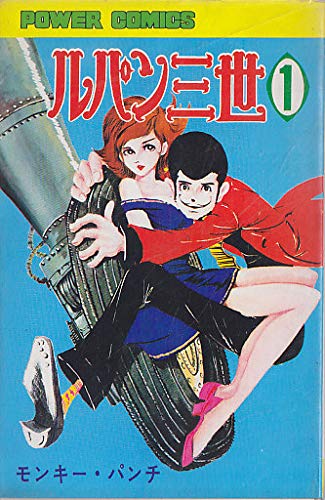

週刊漫画アクション/1967年

銭湯を改修した建物が社屋であった「双葉社」は、成功すれば評価され、失敗すれば会社を去るしかないというようなシビアな環境(社風)でした。

そんな中、新しい漫画の表現を描いてみせた加藤 一彦(のちのモンキー・パンチ)の作品を手にした『漫画ストーリー』の編集長、清水 文人は、大人向けの新しい週刊少年マンガ誌の出版を決意します。

失敗すれば事実上のクビ。しかし、清水 文人は賭けに出ました。

こうして、日本初の週刊青年漫画誌『週刊漫画アクション』が誕生し、そして成功を収めました。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| ルパン三世/モンキー・パンチ |

| 柔侠伝/バロン吉元 |

| 009ノ1/石ノ森章太郎 |

| 子連れ狼/小池一夫、小島剛夕 |

<参考文献>

・ルーザーズ/吉本浩二

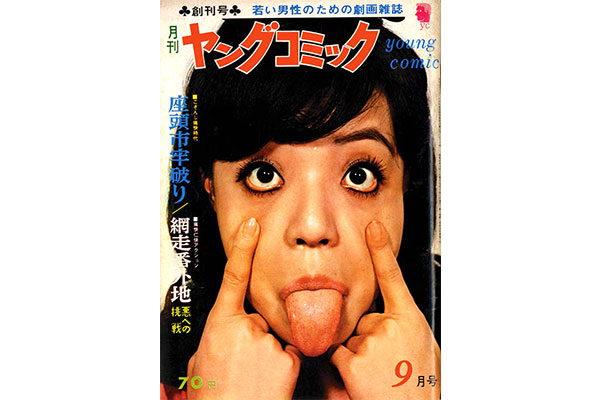

ヤングコミック/1967年

「劇画」なる、青年向けのマンガ表現が成熟しだしたこの頃、少年画報社も青年向けのマンガ雑誌を企画して『ヤングコミック』が創刊されました。

しかしながら、同年に創刊された『漫画アクション』や、翌年に創刊された『ビッグコミック』のように明確な方針が打ち出されないまま創刊されたからか、出だしから迷走を続けます。

この創刊号の写真も、何か意図やコンセプトがあって撮られたものではなく、アメリカのパロディ雑誌『MAD』をなんとなく真似ただけなのでは、と社内でひそひそ噂されたそうです。

その後も中綴じが平綴じに変わったり、いろいろと迷走しますが、タイガー立石という画家が表紙のイラストを担い、ヤングコミック三羽カラスと言われた宮谷一彦、上村一夫、真崎守ら、新進気鋭の劇画作家の活躍により、『ヤングコミックらしさ』が確立されていきます。

そして 原作:小池一夫、作画:神田たけ志による『御用牙』の人気で部数が伸び、一時30万部ほど発行されるようになりますが、『劇画』的な表現が求められなくなっていく70年代の終わり頃から急激に部数が落ち、1982年に一度休刊となります。

その後、1983年に4コマ漫画誌『まんが4DK』に改題され、再開しますが、1987年に再び休刊。

1990年に『ヤングコミック』として再び復活しますが、内容は成年向け漫画雑誌で、かつての『ヤングコミックらしさ』とは別物の雑誌となりました。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 大江戸浮世絵異聞・アモン/上村一夫 |

| はみだし野郎の子守唄/真崎守 |

| 御用牙/小池一夫、神田たけ志 |

| 黒い太陽/かわぐちかいじ |

<参考文献>

・劇画狂時代: 「ヤングコミック」の神話/岡崎 英生

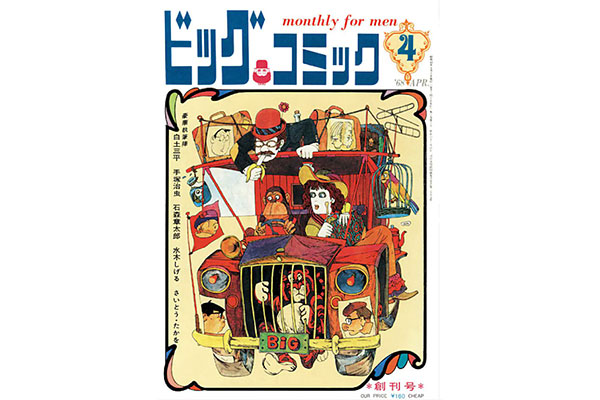

ビッグコミック/1968年

双葉社の「漫画アクション」、少年画報社の「ヤングコミック」に続いて、小学館も大学生以上が読むマンガ雑誌の創刊を決定します。

編集長に指名されたのは、週刊少年サンデーの編集長を務めていた小西湧之助(ようのすけ)。

マンガが嫌いだった小西はこの雑誌を”大人の鑑賞にたえる読み物雑誌” ”文芸的漫画雑誌” にせんと奮闘します。

かくして

白土三平、手塚治虫、石ノ森章太郎(石森章太郎)、水木しげる、さいとうたかを

ら、ビッグな執筆陣を構え、「ビッグな作家を起用して大きく育てる」という意味で『ビッグコミック』と名付けられた雑誌が創刊されました。

この当時は文学を愛好する編集者がほとんどで、マンガの編集者として配属されるのを不本意に思う人が多かった。※マンガを読んで育った世代が編集者になるのは1970年代以降

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 佐武と市捕物控/石ノ森章太郎 |

| ゴルゴ13/さいとうたかを |

| きりひと賛歌/手塚治虫 |

| のたり松太郎/ちばてつや |

<参考文献>

・ビッグコミック創刊物語/滝田 誠一郎

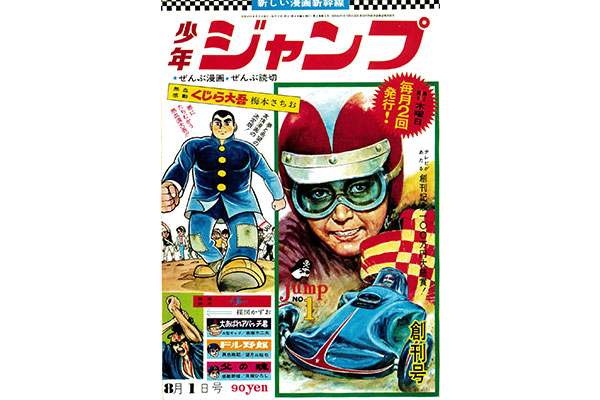

週刊少年ジャンプ/1968年

1926年に小学館の娯楽誌出版部門として分社化されて創業されたのが集英社。

少年ジャンプが創刊された1968年頃はまだ小学館の子会社的な要素が強かったようです。

この時代、子供向けの月刊誌は需要が落ちていく一方でした。

「少年ブック」という月刊誌の編集長を務めていた長野規(ただす)は週刊化の必要を感じていましたが、膨大な費用がかかり、採算を合わせるのが難しい週刊マンガ雑誌の創刊に、親会社である小学館は難色を示します。

しかしながら、隔週という形態ではあるものの、ついに創刊が決定され、週刊少年ジャンプが誕生します。

大物マンガ家たちはすでにサンデーやマガジンで連載を持っているため、ジャンプは苦肉の策として

・新人マンガ家を積極的に採用する

・内容をすべてマンガにする ※当時はマンガ雑誌の何割かはマンガ以外の記事であるのがスタンダードだった

・いくつかの作品を除いてすべて読み切りにする

という選択をします。

この頃、サンデーよりもマガジンの方が人気がありましたが、メイン読者層が少年ではなく大学生となっていました。

その影響もあって、苦肉の策であった選択が逆に少年たちに受け入れられ、ジャンプは部数を伸ばしていくのでした。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 男一匹ガキ大将/本宮ひろ志 |

| ハレンチ学園/永井豪 |

| ど根性ガエル/吉沢やすみ |

| トイレット博士/とりいかずよし |

| 侍ジャイアンツ/梶原一騎、井上コオ |

| アストロ球団/中島徳博、遠崎史朗 |

<参考文献>

・さらば、わが青春の『少年ジャンプ』/西村 繁男

・漫画王国の崩壊/西村繁男

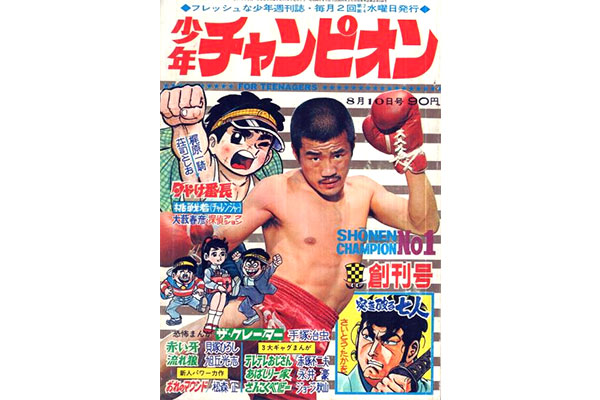

週刊少年チャンピオン/1969年

サンデー、マガジン、キング、ジャンプに続き、最後に創刊された重要な週刊少年マンガ雑誌、それが『週刊少年チャンピオン』。

好調な売れ行きを続けるサンデー・マガジンを見て、秋田書店の社長(創業者)「秋田貞夫」はついに週刊少年マンガ誌の創刊を決断します。

そこで秋田は人気月刊誌『冒険王』の副編集長を務めていた成田清美に週刊少年マンガ誌の創刊そして編集長への就任を命じます。

戸惑いながらも新雑誌の編集長への就任を了承した成田は、新しい週刊少年マンガ誌の名前を、「王者を目指す」という意味を込めて、『チャンピオン』と名付けます。

そうして創刊されたチャンピオンですが、前年に創刊されたジャンプと同じく「人気マンガ家はすでにサンデーとマガジンに抑えられている」ため、苦戦します。

その後、大胆な新人起用で勢いを伸ばすジャンプをしり目に、完全に後発だった少年チャンピオンはなかなか売り上げを伸ばすことができませんでした。

しかしながら、ある編集長の就任に伴い、ガラッと空気が変わります。

そして70年代に入り、

などが人気をけん引し、すべての少年誌を抜き去って発行部数No.1に輝き、晴れて『チャンピオン』の座を獲得するのでした。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| あばしり一家/永井豪 |

| バビル2世/横山光輝 |

| ドカベン/水島新司 |

| 魔太郎がくる!!/藤子不二雄 |

| 恐怖新聞/つのだじろう |

| ブラック・ジャック/手塚治虫 |

<参考文献>

・チャンピオンズ〜週刊少年チャンピオンを創った男たちの物語〜/魚乃目三太

・漫曲グラフィティ あるコミック編集者の回想/大塚公平

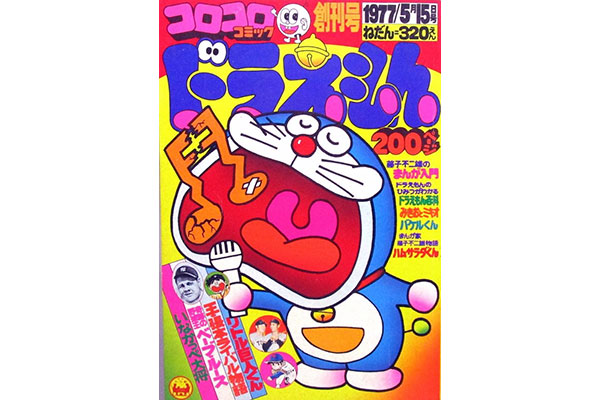

月刊コロコロコミック/1977年

1968年~1969年に創刊されたジャンプやチャンピオンの対象年齢が徐々に上がっていくなか、「小学生」をターゲットにした月刊漫画誌が企画され、『月刊コロコロコミック』が誕生しました。

創刊当初は、学年誌で人気があり、単行本の売れ行きも上がっていた『ドラえもん』がメインの雑誌になっており、520ページ中200ページがドラえもんだったそうです。

学年誌とは『小学●年生』などの学年別で販売されていた小学生向けの雑誌

やがて、「ゲームセンターあらし」や「ファミコンロッキー」、「ダッシュ四駆郎」といった、子供の遊び・趣味・ホビーと連動するような漫画が増え、独自のマンガ雑誌としての地位を獲得します。

ミニ四駆、ビックリマン、ハイパーヨーヨー、ビーダマン、ベイブレード、妖怪ウォッチなどなど、昭和の終わり以降の子供のブームに大きな影響を与え続けている雑誌と言えるでしょう。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| ドラえもん/藤子・F・不二雄 |

| ゲームセンターあらし/すがやみつる |

| とどろけ!一番/のむらしんぼ |

<参考文献>

・コロコロコミック創刊伝説/のむらしんぼ

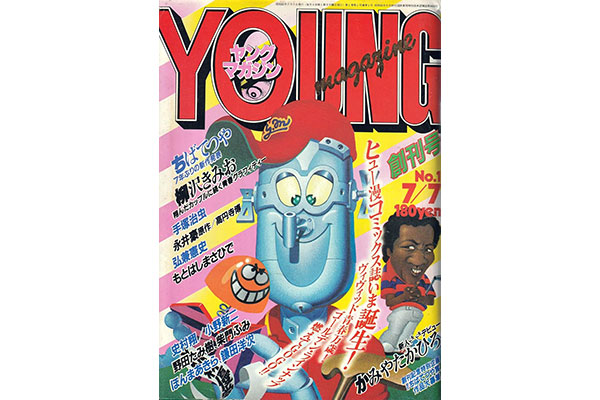

週刊ヤングマガジン/1980年

週刊少年マガジン三代目編集長を務めたことがある宮原照夫は、1978年のある日、青年コミック誌の創刊を命じられます。

会社は、少年マガジンを卒業した作家が中核を担っている小学館の『ビッグコミック』から漫画家たちを取り戻せないかと考えていましたが、宮原照夫は、「それではビッグコミックのセカンドマガジンになってしまう」と考えます。

しかしながら、現在活躍している少年マガジンの作家を起用することは、会社から禁止されてしまいます。

「少年マガジン」の紙面で青年コミック誌の新人を募集するわけにもいかない宮原は、全国の大学の「漫画研究会」の機関誌や、全国の漫画同人誌を根こそぎ集め、その中から新人を探すことにしました。

目星はつけたものの、素人同然の新人にいきなり創刊号から描かせるわけにもいかず、『少年マガジンSpecial増刊号』を発行し、そこで育てることを考えました。

赤字スタートとなった『少年マガジンSpecial増刊号』は二号しか発行を許されませんでしたが、その中から、柴門ふみや片山まさゆきなどの才能ある作家を生み出し、1980年、『ヤングマガジン』が創刊されました。

エピソード:とある漫画家と講談社

日本女子大学の「漫研」で、ひときわ光る作品を見つけた講談社の編集者は、その人物を訪ね、雑誌への掲載を打診します。

その人物は、

「一カ月前に『サンデー』の新人賞に応募し、その結果を待っている。それが入選しなければ描いてもいい」

と言い、小学館へ電話をしたそうです。すると小学館はその場で入選を決めたそう。

その人物とは高橋留美子のことで、講談社の作家だった未来もあったかもしれません。その場で入選を決めた小学館編集部は、会社の未来に多大な貢献をしたと言えるでしょう。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| ハロー張りネズミ/弘兼憲史 |

| ぎゅわんぶらあ自己中心派/片山まさゆき |

| BE-BOP-HIGHSCHOOL/きうちかずひろ |

<参考文献>

実録! 少年マガジン [名作漫画]編集奮闘記/宮原 照夫

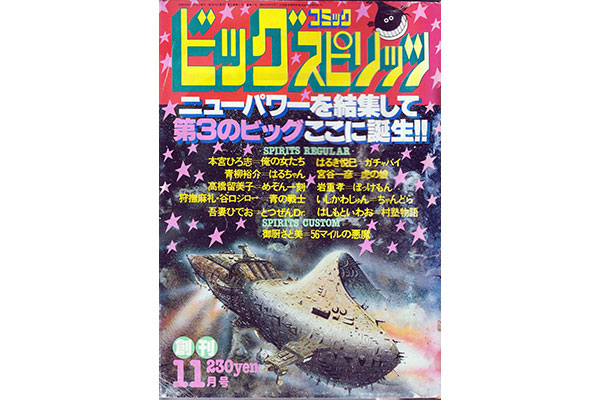

ビッグコミックスピリッツ/1980年

ビッグコミックの読者年齢が上昇していくなかで、少年サンデーとの間を埋めるべく構想された雑誌。

会社からの指示ではなく、編集者である白井勝也(のち、小学館の副社長)が構想し、会社からOKをもらって創刊されたそうです。

最初は月刊で、その後月2回、1986年からは週刊化されました。

創刊時、根底にはジャンプを代表とする「アンケート主義」への否定の気持ちがあったようで、通常のビッグコミックとは違い、大御所よりも、「新しいものを描ける人」を積極的に起用したようです。

そのような文化があったからか、『ビッグコミックスピリッツ』はメインストリームでありながらも先進的な雰囲気を持った雑誌になっていったのだと思います。

なお、相原コージ/竹熊健太郎のサルまんこと『サルでも描けるまんが教室』に編集長の白井勝也氏がネタ的に何度も登場しますが、「自由にやってくれていいよ」というスタンスだったようです。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| めぞん一刻/高橋留美子 |

| 気まぐれコンセプト/ホイチョイ・プロ |

| わたしは慎吾/楳図かずお |

| 美味しんぼ/花咲アキラ、雁屋哲 |

<参考文献>

・漫画家本SPECIAL スピリッツ本/小学館

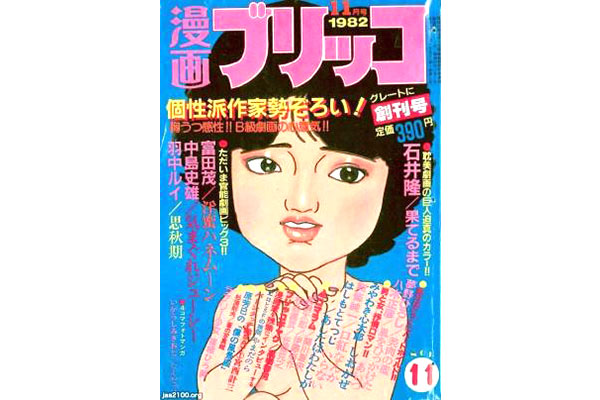

漫画ブリッコ/1982年

小規模な出版社『セルフ出版(のち、白夜書房)』に勤めていた藤脇邦夫は、将来的に映画や音楽の本を出したいと考えていました。

しかしながら会社からそれらの出版を認めてもらうには、まずは実績を示すことが必要と考え、コンスタントに利益を出せる「コミックス」の発行に取り組むことにしました。

当時の漫画同人誌の周辺で「ロリコン漫画」の静かなブームが発生していたことから、ロリコン色が強くなっていた同社のグラフ誌「ヘイ!バディー」の増刊として、『漫画ブリッコ』という雑誌を立ち上げました。

とはいえ、『漫画ブリッコ』とはいうものの、最初はエロ劇画の再録が中心の雑誌だったそうです。

70年代にブームとなっていた「三流エロ劇画」はすでに下火になっていたため、『漫画ブリッコ』は創刊わずか半年で休刊のピンチを迎えます。

そこで、フリーの編集者である大塚英志が雑誌の編集を引き継ぎ、劇画系作家の多くを切り、当時10代だった岡崎京子、桜沢エリカ、白倉由美の3人の女性作家と、藤原カムイなどを起用します。

これら新しい感性をもった作家たちの作品が読者に受け入れられ、リニューアル号は完売し、雑誌の存続が決定します。

その後、編集方針などを巡る問題の影響で1985年に大塚英志が編集を去り、同誌は『漫画ホットミルク』というエロ系マンガ雑誌に引き継がれる形で休刊となります。

※代表作と言えるものがあるのか不明なため、『代表的な作品』については割愛します。(詳しい方いらっしゃれば教えてください)

<参考文献>

・出版アナザーサイド ある始まりの終わり 1982-2015/藤脇邦夫

・「おたく」の精神史 一九八〇年代論/大塚 英志

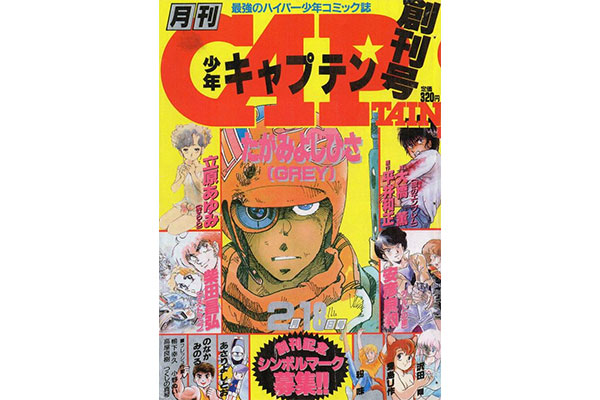

月間少年キャプテン/1985年

徳間書店の周辺に集まっていた「ロリコンまんが系」の新人マンガ家たちに「ロリコンもの」じゃない作品を描かせても需要があるはずだ、との考えを抱いたフリーの編集者、大塚英志が企画し、創刊された雑誌。

誌名の「キャプテン」は、1980年代に日本で導入された電話回線を使った、インターネットの前身とも言える通信システム『キャプテンシステム』が由来で、役員会で決まった名称だそうです。

この雑誌からは星里もちる、永野のりこなどがデビューしており、あさりよしとお や かがみあきら などが活躍しました。

いわゆる「おたく」「オタク」的な層をターゲットとしたマンガ雑誌の、先駆的な存在だったようです。

1997年に休刊。

掲載された代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 宇宙家族カールビンソン/あさりよしとお |

| 強殖装甲ガイバー/高屋良樹 |

<参考文献>

・「おたく」の精神史 一九八〇年代論/大塚 英志

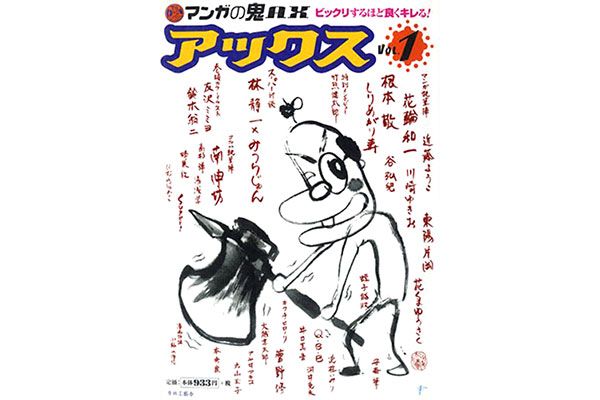

アックス/1998年

『ガロ』を発行していた青林堂の創業者、長井勝一が亡くなり、会社の体制が不安定になり、内部で軋轢が生じるようになっていきます。

その後、青林堂を退社した手塚能理子を中心とした元社員が、ガロ関係者の支援や協力によって青林工藝舎を設立。1997年10月9日に創刊準備号『マンガの鬼』を出版し、後に『アックス』と改題されます。

一方で『ガロ』は休刊復刊を繰り返し、現在は廃刊状態になっているため、事実上、『アックス』が『ガロ』の後継的な雑誌になっています。

掲載された代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 東京ゾンビ/花くまゆうさく |

| 僕の小規模な失敗/福満しげゆき |

<参考文献>

・『ガロ』に人生を捧げた男 ― 全身編集者の告白/白取千夏雄

ジャンプスクエア/2007年

月刊少年マガジンに大きく水をあけられていた「月刊少年ジャンプ」は、まだ伸びしろがあるうちに「雑誌としての生まれ変わり」が決定されました。

週刊少年ジャンプ8代目編集長の茨木政彦は新雑誌の創刊に際し、雑誌としての可能性を広げるため、大胆にも『少年』の文字を撤廃します。

そして、「広場」という意味合いももつ『スクエア』という言葉を使用し、おもしろければなんでもあり、の『ジャンプスクエア』が誕生します。

・藤子不二雄Aのコミックエッセイ

・花より男子の神尾葉子の作品

・ガロでデビューしたマンガ家、古屋兎丸の作品

・スピリッツで連載を持っていた小田扉の作品

などが連載されていたことを考えると、これまでの月刊少年誌とは全く違った雑誌として生まれ変わったのが良く分かります。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| 青の祓魔師/加藤和恵 |

| カッコカワイイ宣言!/地獄のミサワ |

| この音とまれ!/ アミュー |

| 終わりのセラフ/山本ヤマト、降矢大輔 |

※週刊、月刊ジャンプからの移籍や続編は除いています。

<参考文献>

・王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記

少年ジャンプ+/2014年

2010年前後はどの出版社もデジタル配信に後ろ向きな姿勢でした。

そんななか、前のめりにデジタルに参入していた集英社は、単行本を購入できる『ジャンプBOOKストア!』や、さまざまな企画が配信される『ジャンプLIVE』などが好評を得、一定の成果を獲得します。

次の企画に向けて走り出していた2013年、小学館と講談社が提携するかたちで『マンガボックス』がリリースされ、続いてタテ読みの『comico』や『GANMA!』など、各社から新しいサービスが次々とスタートします。

そのような状況のなか、まだほとんどの出版社が行っていなかった『雑誌の配信』を目玉に、2014年9月22日に『少年ジャンプ+』がリリースされます。

「アプリから生まれた作品で少年ジャンプを超えるようなヒット作を生み出す」ことが必要だと考えていた編集班は、少年ジャンプ+と同時に『ジャンプルーキー!』のベータ版もリリースします。

この仕組みがやがて功を奏し、質の高いマンガ作品を次々に配信できるようになりました。

『タコピーの原罪』や『ふつうの軽音部』はジャンプルーキー!出身の作家が生み出した作品。

初期の代表的な作品

| 作品名/作者 |

| とんかつDJアゲ太郎/小山ゆうじろう、イーピャオ |

| ファイアパンチ/藤本タツキ |

| 終末のハーレム/宵野コタロー |

| 彼方のアストラ/篠原健太 |

| サマータイムレンダ/田中靖規 |

<参考文献>

・王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記

あとがき

もともとは『マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍』という内容で作ろうとしましたが、どうにもおさまりが悪いので、雑誌の創刊エピソードを簡易にまとめた一覧という形になりました。

「創刊エピソードの一覧」という切り口だと、 まんがタイム系の雑誌、ヤングジャンプやアフタヌーン、コミックビームや、エースやガンガンや、少女マンガ雑誌、その他多くの重要なマンガ雑誌について触れておらず、大変中途半端ではありますが、[マンガ雑誌について一冊の書籍で語られているものから抜粋]、という軸にしていますので、その点はご容赦ください。

しかしながら、ある程度はマンガの歴史の流れが垣間見えるようなものにはなったのではないかと思っています。

それぞれ参考にした書籍やマンガ作品ですが、どれも読みごたえがあり、本当に面白いので、気になったものがあればぜひ読んでみてもらいたいです。

人がその人生の一部や大半を費やして成し遂げた仕事には、外からは想像もできないような様々なドラマがあって、血のにじむような努力や、耐えられない悲しみや、たとようもない怒りや、成功をつかんだ感動や、凋落の後に知った大切なことや、諦めや、逡巡や、バカ騒ぎや、そういうものがないまぜとなって生まれたものを、我々はただ楽しんだり、何かを得ようとしたり、はては逃避のために利用したり、とかく『事情』という重荷を背負わずに享受できているのは、とても幸福なことなのだろうと思います。

マンガ作品が生まれる裏側、舞台裏のことを、多くの著者や関係者はそのようなものを読者に知ってもらうべきではないと理解はしていても、それでも語らずには、話さずにはいられない何かがあって、そのために書かれたこれらの著作とその著者を、私は愛おしく思います。

コメント

コメント一覧 (13件)

[…] メルカリで探す ポチップ あわせて読みたい マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] メルカリで探す ポチップ あわせて読みたい マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] メルカリで探す ポチップ あわせて読みたい マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] あわせて読みたい マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] メルカリで探す ポチップ あわせて読みたい マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] メルカリで探す ポチップ あわせて読みたい マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]

[…] メルカリで探す ポチップ あわせて読みたい マンガ雑誌の創刊エピソードを知ることができる書籍とマンガ作品 ※このページはまだ書きかけです。2025年中には完成予定 […]